Белгородская засечная черта

Белгородская засечная черта

2 апреля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Российского исторического общества и представить предложения, касающиеся организации работы по выявлению объектов культурного наследия, связанных с Белгородской засечной чертой, их государственной охране, научному изучению и дальнейшему использованию в целях развития познавательного туризма, а также по организации туристского маршрута по местам расположения этих объектов.

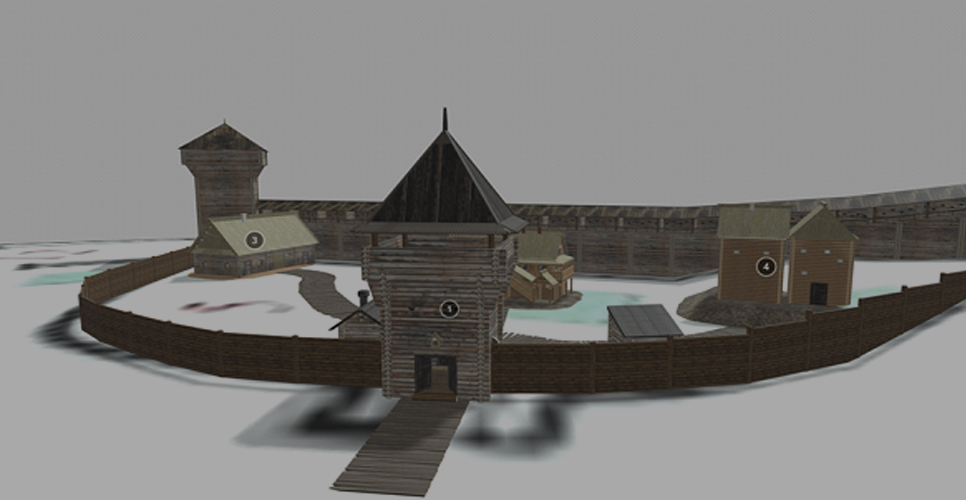

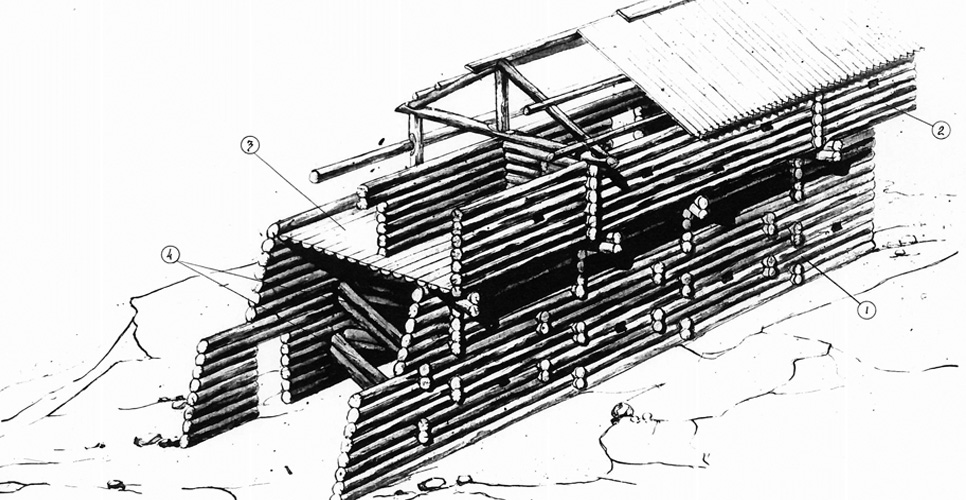

Засечные черты (линии) – это система инженерных оборонительных сооружений на пограничных рубежах Русского государства в XVI–XVII веках. Белгородская засечная черта – одна из важнейших таких черт на южной границе Русского государства в XVII веке. Она предназначалась для защиты от набегов крымских и ногайских татар. В её состав входили города-крепости, остроги, крепостцы. Между крепостями в лесных местах сооружались засеки и частоколы, в степи – земляные рвы и валы, усиленные оградами иибашнями (пять больших земляных валов по 25–30 км – Карповско-Белгородский, Яблоновский, Новооскольский, Усманский, Козловский – и более 20 малых валов), на переправах – надолбы и частоколы.

В рамках реализации поручения была создана рабочая группа фонда «История Отечества». Соответствующее решение было принято 20 апреля 2020 года на заседании круглого стола «Засечные линии как объект историко-культурного наследия: проблемы изучения и сохранения», которое в формате видеоконференции провёл Председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин.

Первое заседание рабочей группы фонда «История Отечества» по вопросам изучения и сохранения засечных черт, включая Белгородскую засечную черт (БЗЧ), состоялось 29 мая 2020 года. Участники обсудили план действий по организации работы по выявлению и изучению объектов, связанных с оборонительными рубежами XVI–XVIII веков.

В состав рабочей группы вошли представители научного сообщества из Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Самарской областей, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Москвы, а также ряда федеральных общественных и научных организаций. Руководителем рабочей группы является исполнительный директор фонда «История Отечества», член Президиума Российского исторического общества Константин Могилевский, координатором – заместитель директора Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» Сергей Иванюк.

25 декабря завершился приём заявок на творческий конкурс видеоблогов в рамках проекта «Засечные черты России: мониторинг, изучение, популяризация», реализуемого за счёт средств гранта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь). В адрес жюри поступили более 70 заявок из 12 регионов России.

История Белгородской засечной черты

Белгородская черта – одно из самых мощных и сложных защитных укреплений Русского государства XVII в., имевшая протяженность около 800 км. Она начиналась у р. Челновая (приток Цны) и заканчивалась на р. Ворскла (приток Днепра), русско-польской границе того времени. Возводилась с 30-х по 50-е гг. XVII в. Поводом для создания новой линии укреплений на юге России стала неудачная русско-польская война за Смоленск в 1632 – 1634 гг. В самый разгар военных действий в 1632 и 1633 гг. на южные рубежи страны обрушились многочисленные татарские набеги. Кочевники воспользовались отсутствием русских войск на границе и сильно опустошили южные уезды страны, уведя в полон многие сотни пленных.

После окончания войны русское правительство встало перед необходимостью укрепления южной границы России. К этому времени на южных рубежах уже существовали города: Курск, Воронеж, Белгород, Лебедянь, Елец и др. Часть из них позднее вошла в состав новой Белгородской черты, другие стали её ближайшим тылом. Начало строительства новой Черты было связано с возведением козловских укреплений. В 1635 г. на р. Воронеж планировалось строительство нового города-крепости. Руководителями данного проекта Боярская дума назначила воевод М. Спешнева и И. Биркина. После детального изучения местности воеводы решили ставить город на Козловском урочище, на правом берегу Лесного Воронежа. Строительство города длилось с 11 октября 1635 г. по 16 октября 1636 г. Кроме крепости в 1636 г. были возведены полевые укрепления, основой которых стал земляной вал длиной 28 км. Для его сооружения использовали опыт иноземного фортификатора, голландца Я. Корнелия.

Одновременно к востоку от козловских укреплений от р. Челновой до Цны строились укрепления Тамбовской черты, которые административно не вошли в будущую Белгородскую черту, но территориально замыкали ее восточный фланг, упираясь в мощный Цнинский лес. Эти две линии укреплений надёжно перекрыли Нагайский шлях в междуречье Воронежа и Цны, по которому татары проходили на рязанские места, грабили дворцовую Верхоценскую волость.

В 1637 г. стольник А. Бутурлин возглавил работы по строительству короченских и яблоновских укреплений, которые перекрывали Изюмский шлях. В 1638 г. крепость Короча была перенесена ближе к реке Короча. Одновременно строились сооружения Яблоновского участка. Весной 1637 г. началось возведение крепости Усерд. Её выстроили на старом городище. В 1640 г. шло строительство городов-крепостей на р. Ворскла. Были воздвигнуты г. Вольный, Хотмыжск. В 1642 – 1645 гг. строительные работы продолжались. Возвели крепости Костенск, Ольшанск, Усмань. Одновременно сооружались полевые укрепления: валы, засеки, линии надолб и др. К 1645 г. на юге России уже появилось 9 новых городов будущей Белгородской черты и Тамбов. Формируется общая стратегия создания единой линии укреплений.

С 1646 г. строительные работы на юге России были продолжены. В 1646 г. сооружается крепость Болховец у р. Северский Донец, перестраивается Карпов. Возводятся полевые укрепления от Северского Донца до Карпова, включающие земляной вал, тарасы, засеки, болота. В районе Северского Донца за р. Разумной был также насыпан вал. Такой же вал построили в излучине р. Нежеголи. В 1647 г. началось строительство укреплений в районе Кальмиусского шляха. Здесь соорудили город Царев-Алексеев. Строительными работами крепости и полевых укреплений руководил воевода, князь В.П. Львов. От Царева-Алексеева до Верхососенска был выстроен земляной вал, а далее в лесу устроили засеку. Между Осколом и Доном в 1647 г. была построена новая крепость Коротояк, а в июне 1648 г. выстроен жилой городок Урыв.

К середине XVII в. начинает формироваться единая сплошная линия укреплений. Строительство Усманского вала позволило создать сплошную линию с Козловскими укреплениями, построив городки Соколье и Доброе Городище. В 1650 г. Белгород перенесли на новое место на р. Везеницы. В 1652 г. на Белгородской черте возник город Острогожск. К 1653 г. на Белгородской черте насчитывалось 23 города, в уездах которых проживало 18 тысяч служилых людей, обеспечивающих защиту южных рубежей. В 1651 – 1654 гг. в Яблонове стоял воевода Большого Белгородского полка, в подчинении которого находились гарнизоны западной части новой Черты. В связи с восстанием Богдана Хмельницкого на Украине и начавшейся русско-польской войны потребовалось перенести центр новой Черты ближе к театру военных действий в Белгород. Он стал почти на всём протяжении второй половины XVII в. главным городом Черты, за исключением нескольких лет, когда центр Белгородского полка был перенесён в Курск. К 1653 г. Белгородская черта вместе со сформированным Белгородским полком образовали единую линию укреплений России с подчинением Разрядному приказу. В последующие годы деревянные и земляные укрепления приходилось неоднократно ремонтировать, править, совершенствовать, но конфигурация Белгородской черты уже не менялась.

На путях вторжений крымских и ногайских татар была возведена линия укреплений, включающая в себя разнообразные военно-инженерные сооружения: города-крепости, стоялые и жилые острожки, земляные городки, валы со рвами, частоколы, надолбы, засеки, а также такие естественные природные препятствия, как реки, леса и болота. Новая Черта явилась уникальным памятником национального военно-инженерного искусства. Трудом тысяч русских людей, огромным напряжением сил всей страны, вложившей значительные финансовые и людские ресурсы в строительство Белгородской черты, были защищены новые земельные приобретения России, освоены крупные земельные территории, обеспечена безопасность центральных районов России. Военная роль Белгородской черты сохранялась вплоть до начала XVIII в.

МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОЕКТУ

Материалы по теме:

-

Белгородская засечная черта

- «Белгородская черта» - на Международной туристической выставке «Интурмаркет-2021»

- Завершился приём заявок на творческий конкурс видеоблогов «Засечные черты России»

- Приём заявок на конкурс видеоблогов «Засечные черты России» продлён до 25 декабря 2020 года

- Мобильное приложение «Белгородская черта» доступно для скачивания

- В Белгородской области открыт музей «Белгородская черта – Муравский шлях»

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Тульский кремль. Фото Алексея Горохова

Тульский кремль. Фото Алексея Горохова